서울 및 수도권 35개 백화점 여성캐릭터캐주얼 매출(2022년 1~8월)

매출

발행 2022년 07월 01일

이종석기자 , ljs@apparelnews.co.kr

|

| 현대아울렛 가산점 남성조닝 / 사진=어패럴뉴스 |

4, 5월 평균 신장률 20% 기록

코오롱, 신성, 신원 3사 주도

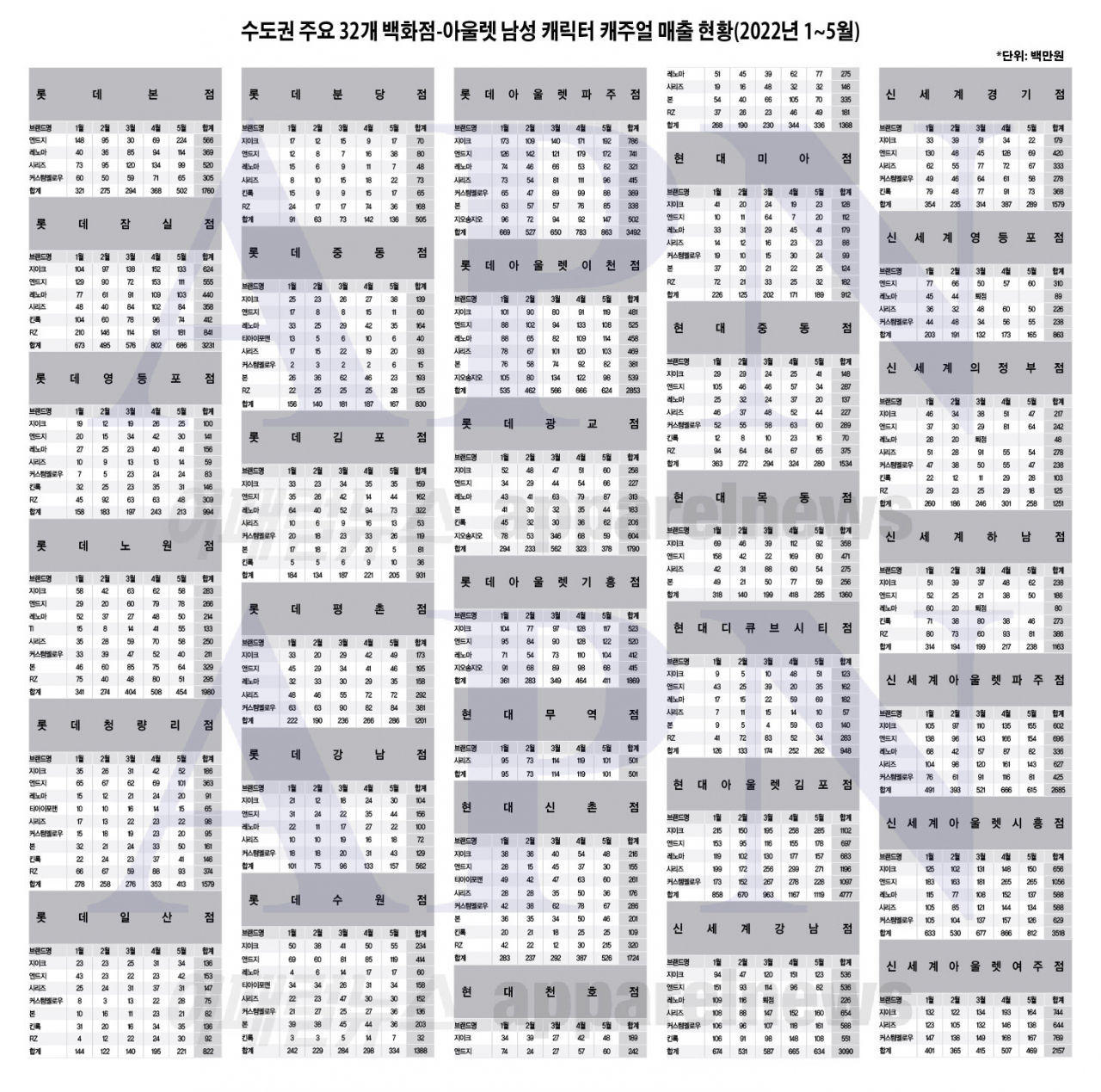

[어패럴뉴스 이종석 기자] 올 1~5월 수도권 32개 백화점·아울렛 남성 캐릭터 캐주얼 매출은 작년 동기간 대비 15.8% 신장한 것으로 집계됐다.

엔데믹 시대를 앞두고 보복 소비와 경조사, 면접 재개, 사무실 복귀 등이 맞물리면서 대부분 브랜드들이 성장했다. 특히 슈트 매출이 뚜렷한 회복세로, 성장을 견인했다.

1분기에는 전반기와 중후반기 차이가 컸다. 1월 엔데믹에 대한 기대감에 30% 이상으로 크게 신장했으나, 2월부터 오미크론이 급속도로 번지면서 성장률은 8.1%로 폭락했다. 3월에는 확진자가 정점에 이르면서 방문객도 급감 3.5%로 더 떨어졌다.

2분기는 본격적인 회복세에 접어들어, 코로나 이전 수준을 기대하는 브랜드들이 많아졌다.

4월과 5월은 각각 19.9%, 20.7% 신장했다. 코로나 확산세가 줄어들고 4월 18일부터 영업시간 제한조치가 없어지는 등 실내 마스크를 제외한 사회적 거리 두기 조치가 전면 해제된 점이 영향을 미쳤다. 2년 동안 미뤄왔던 결혼식 등 행사와 야외 활동도 크게 일면서, 슈트와 캐주얼 셋업 등의 상품이 호조를 보였다.

점포 별로는 현대 디큐브 시티가 78.7%, 롯데 청량리가 70%, 롯데 노원점이 39.3%로 크게 신장했다. 반면 롯데 본점은 -5.3% 김포점은 -5.8% 강남점은 -10.9%로 역신장했다.

브랜드 별 신장률은 ‘킨록바이킨록’이 68%로 크게 신장했다. 그 뒤를 이어, ‘RZ(알지오지아)’, ‘지이크’, ‘앤드지’ 등이 각각 39%, 29%, 27%의 성장률을 기록했다. '커스텀멜로우'는 12%, ‘시리즈’는 5% 신장에 머물렀지만 지난해에 이어 올해도 주요 점포의 자리를 지키며 선두 자리를 유지했다.

남성 캐릭터 시장은 코오롱FnC, 신원, 신성통상 등의 업체들로 압축되고 있다. ‘워모’, ‘제스’ 등은 주요 점포에서 사라졌고 ‘티아이포맨’, ‘트루젠’ 등도 오프라인 유통이 줄어들었다. 나머지 상위권 브랜드들도 컨템포러리 및 골프 브랜드들의 공간이 늘어남에 따라 핵심 점포에서 자리를 지키기 어려워졌다.

하반기는 ‘스튜디오톰보이’의 맨즈 라인, ‘가넷옴므’, 리런칭한 ‘지오송지오’ 등이 합류하며 경쟁도 한층 치열해질 전망이다.

|

- 자세한 매출 정보는 어패럴뉴스 홈페이지 매출DB에서 확인하실 수 있습니다.

< 저작권자 ⓒ 어패럴뉴스, 무단전재 및 재배포 금지 >

[어패럴뉴스 오경천 기자] 최근 국내 패션업체들의 아웃도어 사업에 대한 투자가 확대되고 있는 가운데, 정통 수입 아웃도어의 진출이 늘고 있어 주목된다. 국내 아웃도어 시장이 2020년 이후 탄탄한 성장세를 나타내며 제2의 전성기를 맞고 있는 가운데, 성장의 원동력인 ‘리얼 아웃도어 활동’과 MZ세대를 중심

[어패럴뉴스 박선희 기자] 올 1분기 서울 및 수도권 주요 35개 백화점의 여성캐릭터캐주얼 매출은 전년 동기 대비 11.5% 감소했다. 작년에 이어 2년 연속 역신장이다.

[어패럴뉴스 박해영 기자] 최근 롯데, 현대, 신세계 백화점이 나란히 K패션 해외 세일즈에 나서면서 그 배경에 관심이 쏠리고 있다. 백화점들이 명품보다 K패션 브랜드 유치에 공들이기 시작한 지 2년 만에 너도나도 K패션의 해외 진출에 매진하고 있다.

[어패럴뉴스 정민경 기자] 현대백화점(대표 정지선, 정지영)이 오는 9월 초 현대 부산점을 ‘커넥트 현대 부산’으로 리뉴얼 오픈한다.

[어패럴뉴스 이종석 기자] 남성복 업계의 슈트 고급화 경쟁이 심화되고 있다. 슈트로 출근하는 직장인들의 비중이 줄고, 면접·경조사 등 예복 수요로 이동하고 있는 데 따른 현상이다. 과거에 비해 저가보다는 중가, 중가보다는 고가를 선호하는 경향이 커지고 있다.

[어패럴뉴스 이종석 기자] 남성복 전문 업체 7개 사의 작년 실적을 분석한 결과, 빈익빈부익부 경향이 강화되고 있는 것으로 나타났다. 송지오인터내셔널(송지오), 쏠리드(우영미, 솔리드옴므)가 각각 54%, 8%로 크게 신장했고, 에스티오(에스티코 등)는 보합(1.2%)세를 기록했다.