여성복, 올 여름 승부처는 ‘데님’

[어패럴뉴스 조은혜 기자] 여성복 업계가 이번 여름 데님 비중을 늘려 수요를 이끈다. 예년보다 많게는 2배까지 비중을 키웠고, 적용 아이템도 보다 다양화, 데님 액세서리까지 선보이며 데님 셋업 코디네이션을 강화했다.

발행 2017년 09월 18일

박선희기자 , sunh@apparelnews.co.kr

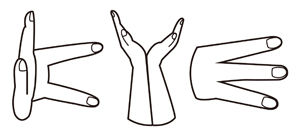

서른한 살 계한희 디자이너(87년생)를 직접 만나기 전까지는 왠지 중견 같은 이미지가 떠올랐다. 각종 지원 무대와 국제 패션 어워드, 서울컬렉션과 런던컬렉션, 심지어 방송 프로그램까지 그의 이름과 그의 브랜드‘ 카이(KYE)’을 자주 접한 탓이다.

신사동 가로수길 쇼룸 겸 사무실에서 직접 마주한 그는 앳된 얼굴의 젊은이였다. 말투는 담담했고, 잠깐잠깐씩 스치는 눈빛의 날카로움이 그가 지나온 시간을 떠올리게 했다.

처음 사업을 시작한 2011년부터 지금까지 매년‘ 마이너스만 면하자’가 목표라며 웃었고 이름이 알려지고 성공한 듯 보이는 지금도 한 발 차이로‘ 망할 수 있는’단 계임을 잊지 않고 있다고 했다.

젊은 디자이너는 패기와 열정의 시절을 지나, 하루하루 출납을 챙기며 경영자와 디자이너의 경계를 걷고 있었다. 엄살은 벗어던진 지 오래인 듯 했다. 사업 7년차의 균형 감각이 자라나고 있었다.

촉망받던 신예 디자이너에서 7년차 경영자로 홀로서기

“자금, 생산 고민은 경영 현장의 일상 가장 어려운 문제는 사람”

“기회는 디자이너 스스로 돋보이는 지점 제대로 알 때 찾아와”

▲디자이너는 어릴 적 꿈이었나.

▲디자이너는 어릴 적 꿈이었나.

-미국에서 태어나 한국화를 전공하신 어머니 영향을 자연스럽게 받았다. 초등학교 때부터 코디를 하고 옷을 만들었다. 영국 패션 스쿨 센트럴 세인트마틴에 입학한 것도 당시로서는 너무 자연스러운 선택이었다.

▲졸업과 동시에 런던패션위크에 데뷔하고, 국내에 ‘카이’를 런칭했다. 일사천리로 보이는 일이 어떻게 가능했나.

-일사천리가 아니었다. 세인트 마틴은 최고 성적을 낸 5명을 선발해 졸업쇼를 연다. 그런데 이 졸업쇼가 런던 패션위크의

가장 큰 런웨이 무대 중 하나다. 이 곳에서 바잉과 스폰이 이루어진다. 신진 디자이너에 대한 산업계의 관심도 대단하다. 학교와 패션위크, 산업이 하나로 연결되는 매커니즘이 잘 발달되어 있다.‘ 카이’는 졸업쇼에서 바잉 요청을 받아 런칭을‘ 당한’것 이다.

▲소위 ‘금수저’라는 오해를 받는다.

-그렇게 보는 사람들이 있다. 그런데 부모님은 자본을 대주신 적이 없다. 대신 정부나 단체 지원, 해외 시장 정보를 알아봐 주신다.(웃음) 패션전문가가 다 되셨다.

▲그런데 왜 한국으로 돌아와 사업을 하게 됐나.

-영국은 지원이 많지만 많은 만큼 경쟁이 너무 심했다. 그리고 당시 K팝 등 한류와 온라인이 뜨면서 기반이 어디에 있느냐는 중요치 않다고 판단했다. 한국과 가족이 그립기도 했다.

▲국내에서의 사업은 순조로웠나.

-처음 한국에 돌아와서는 서울패션위크에 참가하지 못했다. 사업장을 낸 지 1년이 안 됐다는 이상한 기준 때문이었다. 그래서 영국과 뉴욕에 먼저 서게 된 것이다. 이후 서울패션위크 제너레이션텍스트를 통해 데뷔했다.

▲국내는 신사동 쇼룸과 두타, 온라인 플랫폼이 판로다. 해외 수출이 여전히 절대 비중을 차지하는 이유가 있나.

▲국내는 신사동 쇼룸과 두타, 온라인 플랫폼이 판로다. 해외 수출이 여전히 절대 비중을 차지하는 이유가 있나.

-‘카이’는 해외 홀세일 컬렉션이 90%를 차지한다. 내수를 키우려고 협업, 온라인, 홈쇼핑을 두루두루 시도하고 있다. 직접 유통은 모두 알다시피 개인 디자이너에게 쉽지 않은 일이다.

▲무엇이 그렇게 어려운가.

-유통의 사대주의라고 말하면 과한 표현인가. 백화점은 위탁제이니 제쳐두고, 국내 유명 편집숍 조차 국내 디자이너의 제품을 취급하지 않는다. 가까운 일본은 자국 디자이너의 제품을 우선 취급한다. 홈쇼핑, 온라인을 갈 수 밖에 없는 이유다. 그런데 국내 디자이너가 해외에서 성공을 거두면 국내 바이어들이 해외까지 찾아가 바잉을 한다. 우스운 일이다. 국내 온라인 플랫폼이 빠르게 성장한 이유도 그 영향이 있을 것이다.

▲사업 상 고비라고 느껴진 일이 있었나.

-플랙시드웨이브코리아(플랙진 전개사)와 협업 브랜드 ‘아이아이’를 런칭하기로 했는데, 이 회사가 법정관리를 신청하면서 사업이 엎어질 위기에 처했다. 해당 회사 관계자가 찾아와 협업이 어려우니 직접 런칭하라고 말했다. 디렉터 역할만 하기로

했던 일이어서 눈앞이 캄캄했다. 그런데 사업을 하면서 종종 ‘위기는 기회의 다른 이름’이라는 말을 실감할 때가 있다. ‘아이아이’는 보다 대중적인 캐주얼로 기획됐는데, 온라인을 보고 접한 해외 바이어들이 수주 요청을 해 오기 시작했다. 중국에서 특히 반응이 좋다.

▲가장 신나게 일한 기억은 무엇이 있나.

-많은 브랜드와 콜라보레이션을 진행했는데, 재미가 꽤 크다. 온전히 크리에이티브한 작업에만 몰두할 수 있고, 유통망이 이미 담보되어 있어 결과도 흥미롭다. 특히 기억에 나는 콜라보 작업은 배달 앱 ‘배달의 민족’과의 협업이었다. 배달의 민족은 언뜻 키치하고 유머러스해 보이지만, 한글 글씨체를 개발하고 관련 디자인 사업을 한다. 이를 패션에 접목해 패션쇼를 했는데 옷과 쇼가 모두 맘에 들었다.

▲콜라보레이션이 수입에 도움이 되나.

-사실 된다.(웃음) 디자이너가 대중들과 만나는 또 다른 채널이기도 하다. 뿐만 아니라 진지한 철학과 유머를 가진 파트너들과의 작업은 뿌듯하고 짜릿하다. 창의적인 작업에 소요되는 에너지는 좋은 스트레스다.

▲디자이너를 넘어 경영자의 길을 걷고 있다. 가장 어려운 점이 있다면 무엇인가.

-국내에서 디자이너는 무조건 가난뱅이라는 시선이 있고, 사실인 측면이 있는데, 사업화 된 이상 자금에 대한 고민은 일상적인 것이다. 유통이나 세일즈도 각각의 채널이 특징이 있고 재미가 있다. 처음엔 국내에서 생산할 곳을 찾느라 애를 먹었는데 이제는 요령도 생기고 노하우도 생겨서 큰 어려움이 없다.

▲그러면 이제 정말 일사천리로 사업을 키우는 일만 남은 것인가.

-그럴 리가.(웃음) 처음 수익 구조에 대해 삐끗하면 망할 수 있는 단계를 아직 못 벗어났다고 말했다. 사업 규모가 커져도 마찬가지일 것 같다. 상품이 좋고 세일즈를 잘 해도 경영관리가 부실하면 지속가능하지 않다는 사실을 일찍 깨달은 편이다.

경영은 숫자와 싸우는 일인 것 같다.

▲경영자로 많이 성숙한 것 같다.

-그런가. 그런데 창업 당시부터 지금까지 여전히 어려운 문제가 있다. 바로 ‘사람’이다. 자금이나 생산 같은 것은 일상적인 문제여서 대비할 수 있지만, 사람에 관한 문제는 예상을 할 수가 없고 대비를 할 수가 없다.

▲후배들에게 한 마디 조언을 한다면.

-해외에서 국내 디자이너에 대해 요즘 부쩍 관심이 높은 것은 사실이다. 이 기회를 잡으려면 먼저 스스로 돋보이는 지점을 찾고 제대로 알아야 한다. 남이 성공한 방식이 나에게 가이드라인이 되어주는 데는 한계가 있다. 개인적으로 벤치마킹을 지양하는 이유다. 다만 ‘리서치’는 열심히하라고 말해주고 싶다. 정부나 단체의 지원 사업에 대해 비판도 많지만, 제대로 알고자 하지 않아 활용하지 못하는 경우가 많다. 리서치는 현명한 출발의 시작이다.

< 저작권자 ⓒ 어패럴뉴스, 무단전재 및 재배포 금지 >

[어패럴뉴스 조은혜 기자] 여성복 업계가 이번 여름 데님 비중을 늘려 수요를 이끈다. 예년보다 많게는 2배까지 비중을 키웠고, 적용 아이템도 보다 다양화, 데님 액세서리까지 선보이며 데님 셋업 코디네이션을 강화했다.

[어패럴뉴스 조은혜 기자] 지방권 주요 14개 백화점의 올 1분기(1월~3월) 여성 영캐주얼 매출은 –17%로 마감했다. 수도권(-12.1%)과 마찬가지로 하락 폭이 컸다.

[어패럴뉴스 박해영 기자] 레인부츠 전문 업체들이 올해 공격 영업에 돌입한다. 레인부츠가 몇 년 전부터 메가트렌드로 부상, ‘헌터’와 ‘락피쉬 웨더웨어’는 2년 연속 전년 대비 세 자릿수 이상 신장하며 소위 대박이 났다.

[어패럴뉴스 정민경 기자] 이마트(대표 한채양)가 죽전점을 시작으로 업태 전환에 속도를 낸다.

[어패럴뉴스 오경천 기자] 지난해 국내 스포츠·아웃도어 전문기업들의 매출 실적은 비교적 안정세를 나타냈다. 본지가 주요 26개 기업의 실적을 조사한 결과 매출은 평균 5.1%, 영업이익은 3.7%의 성장률을 기록했다.(나이키, 언더아머, 파타고니아 등 일부 외국계 기업은 회계연도 기준이 맞지 않아 조사에서 제외했다.)

요가복의 대명사 룰루레몬과 청바지의 대명사 리바이스트라우스의 최근 실적 발표를 계기로 두 회사의 표정이 크게 엇갈리는 분위기다.